Luigi Carattoli artista e lungimirante conservatore dei beni culturali

SAGGI, RECENSIONI E ARTICOLI

Gerolamo Trequattrini

5/2/20257 min leggere

Quanto segue è tratto dal seminario "Luigi Carattoli e la conservazione dei beni artistici" tenutosi il 10 febbraio 2025 a Palazzo Isidori-Stocchi in Piazza Morlacchi (Perugia). La studiosa Elena Aloia si è interessata al Luigi Carattoli artista, mentre Cristina Galassi, Direttore della Scuola di Specializzazione dei Beni Storico-Artistici di Gubbio nonché docente presso l'Università degli Studi di Perugia, ha presentato due episodi che coinvolgono il Carattoli nelle sue più note vesti di perito e conoscitore d'arte, uno relativo allo splendido ciclo perduto del Palazzo dove si è tenuto il seminario, l'altro inerente al folignate Palazzo Trinci. Il Professor Mario Squadroni, docente di Archivistica presso l'Università di Perugia ha introdotto e moderato l'evento.

Un brevissimo cenno biografico

Prima di ripercorrere alcuni contenuti del seminario è bene avere a mente il personaggio. Luigi Carattoli nacque a Perugia nel 1825, in una nota famiglia di artisti; il padre, Giuseppe, era pittore e grande amico di Jean-Baptiste Wicar, l'autore dello Sposalizio della Vergine presente nella cattedrale di Perugia. All'età di diciott'anni, nel 1843, cominciò il suo percorso per diventare pittore nella locale Accademia di Belle Arti. L'aver avuto come maestro il purista Silvestro Valeri rese il Carattoli particolarmente sensibile ai pittori del '400 e del '500, dei quali eseguì varie copie. Il rapporto con l'arte, per Carattoli, non si esaurì con la pittura: egli venne anche apprezzato per le sue doti di estimatore. Nel 1861, assieme a Mariano Guardabassi e Giovanni Battista Rossi Scotti, affiancò la Commissione Artistica provinciale: evidente prova delle sue abilità teoriche. Dagli anni '60 in poi Carattoli sarà instancabile: andrà di luogo in luogo per fare perizie ed escogitare modi coi quali salvaguardare il patrimonio artistico locale, in un periodo in cui i nascenti Musei Nazionali e i raffinati collezionisti non si facevano troppi scrupoli ad acquisire opere alterandole (si pensi al trasporto della pittura dalla tavola alla tela) o decontestualizzandole gravemente. Dopo una vita laboriosa e intensa, il Carattoli si spense nel 1894; tutt'ora riposa al Cimitero Monumentale di Perugia[1].

Gli affreschi (perduti) di Palazzo Isidori-Stocchi

La Professoressa Galassi ha trattato il Carattoli perito d'arte, i cui sopralluoghi, se riuniti in un singolo libro, costituirebbero un vero e proprio atlante. Tra queste numerose visite si annovera anche quella a Palazzo Isidori-Stocchi di Piazza Morlacchi, situato dopo Palazzo Bianchi e prima di Palazzo Grossi. Il 9 maggio 1889 Luigi Carattoli, l'artista del vetro Francesco Moretti e il pittore Matteo Tassi firmarono una relazione nella quale constatavano l'immenso valore del ciclo ad affresco di tema prevalentemente profano conservato nel Palazzo. I tre valent'uomini furono inviati dal Comune che, per la seconda volta, riceveva dalle eredi del Palazzo - le sorelle Seppi - la proposta di acquistare l'edificio; in questa seconda lettera le sorelle non nascondevano che molti intenditori, locali e forestieri, avevano adocchiato gli affreschi ed erano interessati ad acquistarli.

Il Comune, per motivi economici, non procedette con l'acquisto e un nuovo attore si fece avanti, il pittore e collezionista Mariano Rocchi[2]. Costui, secondo una pratica oggi reputata deleteria ma ai tempi ancora comune, tra il settembre e l'ottobre del 1894 staccò gli affreschi del Palazzo, rendendoli opere autonome, ottimali per essere vendute e spostate. Lo stesso anno le opere arrivarono a Firenze, nelle mani del marchese degli Albizzi, figura alquanto oscura di collezionista. Dopo l'Albizzi, le opere furono vendute a Károly Pulszky[3] che le indirizzò verso la loro attuale sede, l'odierno Museo di Belle Arti di Budapest, al quale Pulszky dedicò buona parte della sua vita. I posteri assegnano parte della responsabilità di questa infelice vicenda anche a Guido Baccelli, allora Ministro dell'Istruzione, biasimato per aver agito troppo tiepidamente contro il trasferimento degli affreschi.

In cosa consisteva lo splendido ciclo ad affresco?

Al pianterreno del Palazzo, disposte in tre serie da dieci sul soffitto, c'erano trenta figure allegoriche (probabilmente venti Virtù e, in netta minoranza, dieci Vizi): queste avevano sembianze femminili e, oltre a una caratterizzazione iconografica, erano anche collegate ad un uomo illustre (sotto la Prudenza, ad esempio, appariva in piccolo formato Ottaviano). Mentre rimangono varie Virtù[4], delle dieci figure di Vizi ne rimane solo una: l'Avarizia, contraddistinta da volto deperito e abiti logori e bigiognoli. In fondo all'ingresso, sotto ai Vizi e alle Virtù c'era un'Annunciazione[5], anch'essa oggi al Museo di Belle Arti di Budapest. Lungo i pennacchi del soffitto figurano tutt'ora alcuni tondi contenenti le Arti Liberali e nella parete destra della stessa stanza si sono salvate alcune Storie d'Ercole. Le opere sono state attribuite a Cola Petruccioli e a suo figlio Policleto di Cola[6].

Quando gli storici dell'arte Mario Salmi e Giovanni Previtali videro gli affreschi asportati al museo ungherese, non poterono esimersi dal rilevarne il valore; essi erano a conoscenza che i lacerti provenissero da un palazzo nei pressi di Piazza Morlacchi, ma, ignorando la relazione di Carattoli, Moretti e Tassi, non poterono venire a conoscenza dell'ubicazione precisa.

Il sopralluogo a Palazzo Trinci

Anni prima del Palazzo Isidori, Carattoli ebbe anche modo di fare una perizia al folignate Palazzo Trinci: è il Prefetto stavolta a volerlo. Il Palazzo non era curato come oggi, inoltre su di esso gravava il severo giudizio di Adolfo Venturi che, parlando della Sala dei Giganti, si era espresso con la tipica antipatia che riservava alle opere che non gli piacevano:

«... le immagini degli eroi biblici, greci, romani, carolingi, di grandi proporzioni, perdono forma e carattere. Giosuè o Scipione Africano o Alessandro Magno o Goffredo di Buglione diventano insignificanti pupazzi, quali potrebbero essere improvvisati co carta pesta per un carro carnevalesco.»[7]

Il 26 ottobre 1882, stavolta accompagnato dall'architetto Guglielmo Calderini, Luigi Carattoli si occupò del Palazzo, che nel corso del tempo aveva cambiato più volte funzione: al tempo della loro visita era sede della Pretura, ma precedentemente aveva ospitato le carceri. Carattoli notò subito gli affreschi quattrocenteschi nei quali ipotizzava un tema romano (trattasi dell'odierna Loggia di Romolo e Remo), intuendo il valore della struttura. Sfortunatamente la Stanza dei Giganti era già in pessimo stato: ecco perché Carattoli decise, assieme a Calderini, di convincere il Municipio tramite una relazione firmata 2 novembre 1882 ad acquistare il Palazzo, tutelandone sia la struttura che le sue opere d'arte.

In questo caso la storia è a buon fine: il Municipio seguirà il consiglio dei periti e comprerà Palazzo Trinci. Nel 1894 sarà possibile un primo restauro degli affreschi e nel 1916 verrà scoperto il ciclo della Stanza dei Pianeti e delle Arti Liberali. Un successo reso possibile dal lavoro del Carattoli.

Una conclusione e una speranza

Terminato l'incontro , dopo aver ricordato più aspetti del Carattoli e aver riscoperto il valore del Palazzo Isidori-Stocchi, resta un desiderio: vedere nuovamente quei brani d'affresco in una mostra temporanea qua a Perugia, magari nuovamente contestualizzati nel palazzo di provenienza, per poi salutarli e farli ripartire coi migliori auspici verso la loro attuale casa, il Museo di Belle Arti di Budapest.

-Gerolamo Trequattrini-

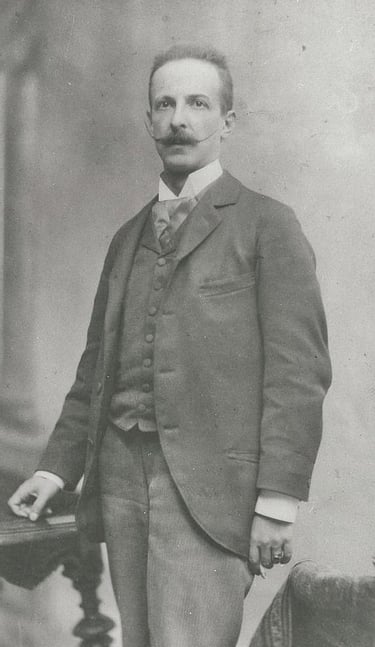

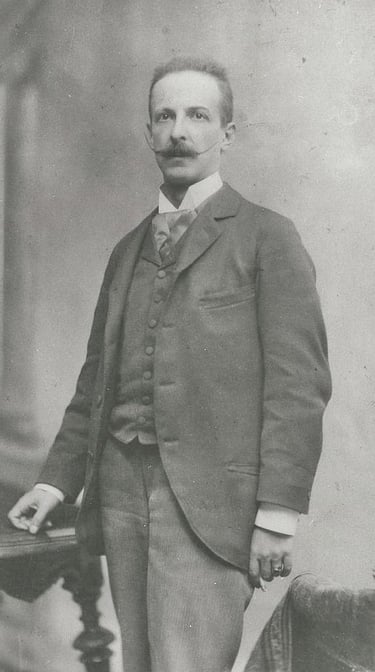

Ritratto fotografico di Károly Pulszky del 1898

Veduta della Loggia di Romolo e Remo, Palazzo Trinci

Sala dei Pianeti e delle Arti Liberali, Astronomia, Palazzo Trinci

Bibliografia di riferimento

Adolfo Venturi, Storia dell'arte italiana, vol. 7, La pittura del Quattrocento, t. I, Milano, Ulrico Hoepli, 1911.

Francesco Federico Mancini, La formazione di Benedetto Bonfigli (e alcune considerazioni sulla pittura tardogotica a Perugia), in "Benedetto Bonfigli e il suo tempo. Atti del convegno", Maria Luisa Cianini Pierotti (a cura), Perugia, Volumnia, 1999, pp. 59-74.

Chiara Silvestrini, Mariano Rocchi antiquario. Il commercio d'arte sull'asse Perugia-Roma tra Otto e Novecento, Perugia, EFFE, 2008.

Ildikó Fehér, Károly Pulszky and the Florentine acquisitions for the Szépmüvészeti Múzeum in Budapest between 1893 and 1895, in “Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz”, LIV, 2, 2010-2012, pp. 319-364.

Cristina Galassi, Luigi Carattoli (1825-1894), "perito estimatore" e collezionista umbro del secondo Ottocento, in "Camillo d'Errico (1821-1897) e le rotte mediterranee del collezionismo ottocentesco", Elisa Acanfora, Mauro Vincenzo Fontana (a cura), Foggia, Claudio Grenzi, 2017, pp. 219-237.

Note

[1] Per un profilo professionale del Carattoli: Cristina Galassi, Luigi Carattoli (1825-1894), “perito estimatore” e collezionista umbro del secondo Ottocento, in “Camillo d’Errico (1821-1897) e le rotte mediterranee del collezionismo ottocentesco”, Elisa Acanfora, Mauro Vincenzo Fontana (a cura), Foggia, Claudio Grenzi, 2017, pp. 219-237.

[2] Sul personaggio e sulla vicenda : Chiara Silvestrini, Mariano Rocchi antiquario. Il commercio d’arte sull’asse Perugia-Roma tra Otto e Novecento, Perugia, EFFE, 2008.

[3] Károly Pulszky (1853-1899), nato a Londra, studiò storia dell’arte sotto Rudolf Eitelbergel a Vienna; negli anni ‘90 del XIX secolo fu molto attivo a Firenze dove acquisì molte opere al fine di arricchire l’attuale Museo di Belle Arti di Budapest; talvolta le sue acquisizioni elusero le vie legali tanto che “in 1894 the Umbrian and Roman authorities started an investigation on Pulszky which went on for several years, since he shipped to Hungary the full fresco cycle from the ceiling of the reception hall in the Palazzo Isidori, Perugia, without permission”; l’interesse per l’Umbria di Pulszky fu insolito: nel museo ungherese voleva anche dare un saggio delle molteplici scuole dell’Umbria. Insidiato e ostracizzato da colleghi indegni che con accuse infondate ne causarono l’esilio in Australia, Pulszky morì suicida. (Ildikó Fehér, Károly Pulsky and the Florentine acquisitions for the Szépmüvészeti Múzeum in Budapest between 1893 and 1895, in “Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz”, LIV, 2, 2010-2012, pp. 319-364).

[4] Alcune Virtù: Castità, Prudenza, Fortezza, Giustizia, Fede e Teologia.

[5] L'Annunciazione Isidori-Stocchi.

[6] Per maggiori informazioni: Francesco Federico Mancini, La formazione di Benedetto Bonfigli (e alcune considerazioni sulla pittura tardogotica a Perugia), in "Benedetto Bonfigli e il suo tempo. Atti del convegno", Maria Luisa Cianini Pierotti (a cura), Perugia, Volumnia, 1999, pp. 59-74.

[7] Adolfo Venturi, Storia dell’arte italiana, vol. 7, La pittura del Quattrocento, t. I, Milano, Ulrico Hoepli, 1911, p. 173. L'opera è consultabile on-line.

Origine immagini

Copertina: Gentile da Fabriano e collaboratori, Grammatica, Palazzo Trinci, Foligno; fonte: Wikimedia Commons; licenza: pubblico dominio; fotomontaggio.

Ritratto fotografico di Károly Pulszky, 1898; fonte Wikimedia Commons; licenza: pubblico dominio.

Gentile da Fabriano e collaboratori, Loggia di Romolo e Remo, Palazzo Trinci, Foligno; fonte: Wikimedia Commons; licenza: pubblico dominio.

Gentile da Fabriano e collaboratori, Astronomia, Palazzo Trinci, Foligno; fonte: Wikimedia Commons; licenza: pubblico dominio.