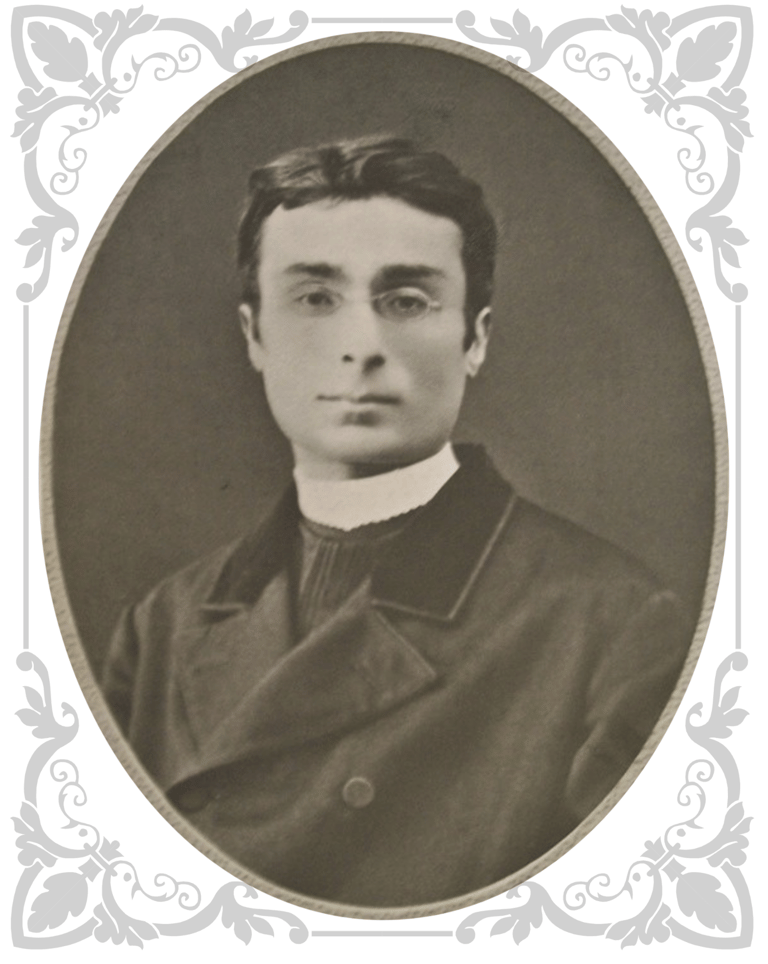

Il prete-poeta Geremia Brunelli

Un allievo di Gioacchino Pecci nella Perugia di XIX secolo

SAGGI, RECENSIONI E ARTICOLI

Gerolamo Trequattrini

3/3/202512 min leggere

Il seguente è un breve articolo sul prete, poeta e giornalista di Corciano Geremia Brunelli (1839-1903), uno dei poeti umbri più celebrati dalle fonti d’allora e che oggi, nonostante la targa nella propria città natale, è quasi dimenticato. In questa sede verrà approfondito anche il nesso che c’è tra lui e Gioacchino Pecci, vescovo di Perugia tra 1846 e 1878, successivamente salito al soglio pontificio col nome di Leone XIII.

Cenni biografici

Geremia Brunelli nacque a Corciano il 21 novembre 1839 da Luigi e da Agnese Rotelli[1], famiglia legata alla sfera ecclesiastica perugina: la madre era sorella del canonico Sebastiano Rotelli, il quale, oltre a Geremia, aveva altri due nipoti sacerdoti, Anastasio Rotelli e il ben più importante Luigi Rotelli[2]. Coi genitori ebbe un ottimo rapporto, ma non è a loro che si deve la sua preparazione: “mio padre non sapeva leggere punto, mia madre poco”, dice egli stesso[3]. Dopo una prima formazione a Corciano, Geremia proseguì gli studi al Seminario di Perugia dove, più che i suoi maestri Torelli, Satolli e Rabullis[4], a lasciare un’impronta decisiva sul giovane, fu l’allora vescovo di Perugia Gioacchino Pecci che ammodernò gli insegnamenti dell’istituto.

Ventunenne, il 20 dicembre 1862, il Brunelli venne ordinato sacerdote e gli venne affidata la parrocchia di Santa Maria degli Aratri (o del Verzaro), un tempo in Piazza Cavallotti[5]. Successivamente insegnò nello stesso Seminario; a venticinque anni è già professore di Retorica[6]. Nel 1872 dette involontariamente principio ad una lite che coinvolgerà molti dei dotti della regione (si ricordino almeno Antonio Cristofani, Adamo Rossi, Matteo Tassi e Luigi Bonazzi), a causa di una lettera dove si lamentava della bocciatura di un suo allievo e avanzava alcune perplessità sulla preparazione del professore esaminante – un certo Leopoldo Paglicci – che il poeta inviò a un giornale torinese. La vicenda, che ha del comico, è narrata nella Perugia della bell’epoca, inoltre varie lettere pubbliche sono state raccolte in un libretto d’allora intitolato Polemica letteraria agitata in Perugia negli anni 1872-73[7].

Nel 1° gennaio 1876 ebbe inizio l’avventura giornalistica del Brunelli, ovvero quando fu chiamato a dirigere il nascente foglio cattolico Il Paese, nato sotto gli auspici del vescovo Pecci[8]. Il giornale non ebbe vita facile: molto lo danneggiarono gli attriti interni – particolarmente tra Brunelli e Umberto Benigni – e la fusione, risalente al 1892, col giornale cattolico Il Monitore, di spirito più intransigente[9]. La vita de Il Paese terminò nel 1907 quando, ormai inviso ai preti giovani e ai cattolici più liberali, fu fatto chiudere col beneplacito del papa[10].

Il poeta venne anche chiamato dalla nobile famiglia Ranieri di Sorbello come istitutore di Ruggero (1864-1946)[11]. Gli anni ‘80 videro due delle più importanti pubblicazioni del Brunelli: la raccolta poetica Foglie d’ellera e Il medagliere di Leone XIII, libro contenente dodici poesie seguite da cenni biografici della vita letteraria del papa Pecci, opera pensata come dono per il suo cinquantesimo anno di sacerdozio[12]. Dopo un’intensa vita, tra cattedra, parrocchia, giornalismo e studi classici, Geremia Brunelli venne a mancare il 26 dicembre 1903, all’età di 64 anni[13].

Il Seminario di Perugia sotto Gioacchino Pecci

Cruciali, per il poeta, furono gli anni da studente e, soprattutto, da professore del Seminario, verosimile fonte del suo interessamento alle lettere antiche e moderne.

I Seminari dell’Umbria d’allora non paiono però particolarmente aggiornati: giusto una generazione precedente, il poeta e storico assisiate Antonio Cristofani, studiò nel seminario della propria città dove “a un severo e qualificato studio delle lingue classiche non pare corrispondesse un altrettanto pacifico e tradizionale studio delle lettere italiane”[14]; in un’altra sua biografia si dice persino che

« … l’Angeli Bevanate, il quale dal 1839 al 1841 insegnò Rettorica al Cristofani, avea l’incredibile audacia di leggere ai suoi alunni i sublimi versi della Divina Commedia per beffa e per istrazio, porgendoli come esemplare di grottesca e barbara poesia.»[15]

Ciò sarebbe inaudito per un dantista del rango di Brunelli. Anche nel Seminario perugino la letteratura italiana non aveva nomea tanto migliore: il vescovo Filesio Cittadini fu contrario all’insegnamento della poesia italiana al Seminario poiché “aliena il giovane dal sodo studio, lo distrae e lo rende troppo proclive ad uno stile affettato”[16]. Morto il Cittadini – il cui episcopato andò dal 1818 al 1845 – arrivò Gioacchino Pecci, di animo molto diverso[17]. Costui vantava già prima della creazione a vescovo una notevole carriera, soprattutto tra 1837 e 1846, quando svolse il ruolo di delegato apostolico a Benevento e a Perugia, nonché quello di nunzio in Belgio[18]. Gli sforzi del Pecci furono in buona parte indirizzati al miglioramento del Seminario perugino:

«Il nuovo Vescovo che veniva dal Belgio, piena la mente dei grandi e giusti progressi didattici anche rispetto all’istituzione chiesastica, si mise a tutt’uomo al necessario rinnovamento.»[19]

Parallelamente alla carriera ecclesiastica, il Pecci si dimostrò anche valido poeta. Egli amò particolarmente Dante, che non antepose mai agli studi classici, ma che promosse attivamente tra studenti e professori del Seminario[20]:

« … Dante era veramente il suo maestro e il suo autore. Prescrisse ai miei venerati maestri di lettere Ab. Paolo Cetorelli, Ab. Gio Batta. Satolli e Mons. Luigi Rotelli … che in ciascuna settimana si commentasse e mandasse a memoria un canto della Divina Commedia … »[21]

Pecci dunque rimosse il precedente divieto di possedere libri di poesia italiana e, tramite diverse iniziative anche esterne al Seminario, continuava a incentivare lo studio della poesia[22]. Il vescovo fu anche autore e lettore di poesia latina, altra inclinazione che alcuni suoi stretti collaboratori, come Geremia Brunelli, avrebbero da lui mutuato[23]. Le larghe vedute del vescovo sono altresì testimoniate dal sostegno economico che offriva ai propri collaboratori quando volevano pubblicare poesie; il Brunelli stesso dice di averne fruito più d’una volta e che

« … nell’unico caso che ardii stampare nel periodico fiorentino – La Gioventù – alcuni versi senza farnelo consapevole, ne fui da lui gravemente ripreso, sì perché non gliene aveva chiesto il permesso, che io doveva e come sacerdote e come beneficato, sì perché non aveva io fatto conto della sua generosità.»[24]

Non fu l’unica gaffe di Brunelli col Pecci:

« … non credo di dover qui novamente narrare il noto incontro che io m’ebbi coll’Em̃o Pecci, quando per non so qual cagione giunto io tardi alla mia scuola, lo trovai in mia vece assiso in cattedra a spiegare e commentare la Miloniana di Cicerone. Non fu al mio cuore per certo una consolazione; fu tuttavia utile alla mia scolaresca e forte sprone a me stesso per fare che da indi in là più sollecito mi trovassi al posto mio, dacché nel volto del Vescovo alquanto contegnoso lessi un tacito rimprovero.»[25]

In definitiva, pare chiaro come, nell’esperienza dell’episcopato Pecci, la cultura ebbe il suo peso, e gli stessi collaboratori del vescovo, primo fra tutti il Brunelli, ne trassero giovamento.

Le opinioni sul Brunelli

In merito all’abilità poetica del Brunelli si registrano pareri entusiasti, principalmente dai suoi contemporanei. Imelia, che scrisse brevemente di lui sulla rivista di parte cattolica Vittoria Colonna, sostiene che, morto Giacomo Zanella, il miglior poeta del clero italiano sia Brunelli[26]. Uguccione Ranieri di Sorbello scrive che egli è il miglior poeta dell’Umbria del XIX secolo, pari solo a Giovanni Bini-Cima (1845-1905, poeta caro a Giosuè Carducci)[27]. Opinione più imparziale è contenuta ne Il giornale dell’Esposizione Provinciale Umbra, dove, in un articolo a firma di Cesare Berarducci in cui si commenta una poesia del sacerdote, si evidenziano sia i pregi che i limiti del poeta:

«Il Brunelli ha gusto e coltura letteraria non comuni, ma s’impaurisce troppo del nuovo, che egli forse confonde con lo strano, appunto perché molti dei poeti contemporanei, per soverchio desiderio del nuovo, cadono in questo difetto. Ond’è che, anche in questo canto, molte delle immagini e dei concetti risentono un po’ di quel vecchio convenzionalismo che, anche a non essere veristi, spiace come una veste omai caduta in disuso. Con tutto ciò molti pensieri sono buoni e opportuni, lo stile, se a volte manca di colorito efficace e potente, ha sempre il pregio della proprietà e dell’eleganza.»[28]

Cartina tornasole veritiera dell’abilità del poeta può essere l’apprezzamento che ha per lui Leopoldo Tiberi (1845-1919)[29]. Costui fu grande attore della vita politica e sociale perugina, soprattutto in quanto direttore della maggior rivista culturale d’allora, La Favilla, la cui vita andò dal 1869 al 1910, con fortune alterne. Tiberi, massone nonché personaggio non alieno da idee anticlericali[30], parlò del Brunelli ben tre volte nella sua rivista: scrisse due buone recensioni e un sincero necrologio[31]. Egli dissente con buona parte delle idee politiche del prete – che pure trova schiette e propugnate da persona di valore – ma non può negargli grandi doti di poeta.

Poesie

Dopo aver tanto parlato della sua vita è bene poter saggiare in prima persona le qualità del verso del Brunelli. Quanto segue sono due poesie tratte dalla raccolta Foglie d’ellera.

La prima poesia è di tema prettamente politico-sociale: ripropone una discussione tra un sacerdote (quasi certamente lo stesso Geremia) e un laico, probabilmente un anticlericale. La poesia inizia con le parole di quest’ultimo che un po’ schernisce e un po’ compiange la scelta di vita dell’interlocutore, alle quali seguono le parole del prete, che decide di rispondere alle sue provocazioni.

Una tentazione

E vi compiange il mondo e vi deride

e talora vegg’io che v’à in disdegno:

ciechi, quel che da noi sì vi divide

è ignobil regno!

E te chi addusse ne la lusinghiera

età de le speranze e de l'amore

a nasconder la vita innanzi sera

nel cieco orrore

di solitaria stanza, dal sereno

viso d’un’alma, che t’amò, lontano?

E pur serbavi gentil core in seno

e senso umano!

Questa che indossi negra veste, è lutto;

questa vita che meni è lenta morte;

cogli del viver lieto il dolce frutto,

muta la sorte.

Religïon non è fuggir del mondo

i consorzi giulivi, e il santo affetto

di patria carità sveller dal fondo

d’italo petto.

Oh misero colui che ignaro ancora,

dietro a la voce di pietà mentita,

giurò de gli anni ne la bella aurora,

sterile vita! –

Così fra il riso e l’ira a me dicea

tal cui del viver mio pietade afflisse.

Questi a l’incontro il mio pensier volgea

sensi e poi disse:

– Oh! mi compianga il mondo e mi derida;

io lo dispregio, nè però mi sdegno:

se cieco io son, lume del ciel mi guida:

servendo io regno.

Arbitro del cor mio vidi ch’ell’era

gloria servir ne gli atri del Signore.

Voce di ciel là mi chiamava e vera,

e santo amore

di non ignobil vita, ove al sereno

riso de’ cari miei non son profano;

chè serbo ancor tenero core in seno

e senso umano.

Questa veste che miri oh! non è lutto;

chè gioire ò pur visto in su la morte

al vedermi vicin, quando già tutto

muta la sorte,

il morente che varca l’altro mondo;

ed amo Italia, ma di santo affetto,

Italia, ch’empie a mille il labbro immondo,

a dieci il petto.

Oh! misero colui che illuso ancora

il gracidar d’un’empia setta imita,

e di chi mira a più lucente aurora,

spregia la vita! –

La seconda è una poesia di tema sacro, anzi, agiografico: un’invocazione alla cosiddetta “patrona della musica” ovvero santa Cecilia; sovente, nei dipinti, la santa è circondata da strumenti musicali oppure è ritratta nell’atto di suonare.

La patrona della musica

O beata, da l’alta magione

fra le angeliche schiere giuliva,

ove sciogli l’eterna canzone,

odi l’inno del coro fedel.

Mesto il canto dal petto deriva

de l’esiglio fra l’ansie e il dolore,

ma tu reggi la voce al cantore

e benigna lo guarda dal ciel.

Te del canto saluta regina,

a te sacra la voce sereno

chi Cristo a la fede s’inchina,

chi rallegra co’ cantici il cor.

Il ramingo in estraneo terreno,

rimembrando il suo tetto natio,

de’ suoi mali a conforto ed oblio

volge a te la canzon del dolor.

E tu pronta a la mesta preghiera

de gli afflitti al lamento ed al duolo

col tuo lume celeste la nera

nube sgombri de’ tristi pensier;

come allor che di Roma sul suolo

a conforto de’ mesti fratelli

discendendo ne’ taciti avelli

eri luce ne i cupi sentier.

O patrona, o regina del canto,

o splendor di quest’itala terra,

de la patria il più nobile vanto

fa che duri nel vago giardin.

Cessi il grido, il fragore di guerra,

non più s’odan de l’ira gli accenti,

e nel cielo a gli eterni concenti

tu ne chiama col canto divin.

-Gerolamo Trequattrini-

Bibliografia

-Polemica letteraria agitata in Perugia negli anni 1872-73, Assisi, Officina Tipografica Sensi editrice, 1873.

-Cesare Berarducci, Annunzio bibliografico, in “Il giornale dell’Esposizione Provinciale Umbra”, fasc. X, 12 ottobre 1879, p. 84.

-Geremia Brunelli, Foglie d’ellera, Siena, tipografia editrice San Bernardino, 1886.

-Leopoldo Tiberi, Rivista bibliografica, in “La Favilla. Rivista di letteratura e di educazione”, anno X, fasc. IV (giugno), 1886, pp. 122-124.

-Leto Alessandri, I nostri morti. Antonio Cristofani, in “La Favilla. Rivista di letteratura e di educazione”, anno XI, fasc. II, 1887, pp. 48-58.

-Geremia Brunelli, Il medagliere di Leone XIII, Roma, Società San Giovanni Deslcèe, Lefebvre e C., 1888.

-Imelia, Mons. Geremia Brunelli, in “Vittoria Colonna. Periodico scientifico, artistico, letterario per le donne italiane”, anno I, fasc. XVI, 1891, pp. 537-543.

-Leopoldo Tiberi, Rivista bibliografica, 1893, in “La Favilla. Rivista letteraria dell’Umbria e delle Marche”, anno XVI, fasc. V-VI (aprile-luglio), 1893, p. 191.

-Roberto Collesi, Memorie storiche e amministrative del comune di Corciano, Città di Castello, S. Lapi tipografo-editore, 1902.

-Leopoldo Tiberi, Necrologie, 1903, in “La Favilla. Rivista letteraria dell’Umbria e delle Marche”, anno XXII, fasc. VIII-IX-X (dicembre), 1903, p. 312.

-Angelo Lupattelli, Il civico cimitero di Perugia nel 70° anniversario dalla sua costruzione ed inaugurazione (1849-1919). Appunti storici, Perugia, Tip. Perugina già Santucci, 1920.

-Ugo Bistoni, Paola Monacchia, Due secoli di massoneria a Perugia e in Umbria (1775-1975), Perugia, Volumnia, 1975.

-Gino Zanotti, Antonio Cristofani storico e letterato (saggio bio-bibliografico), Assisi, Tipografia Porziuncola, 1980.

-Mario Casella, Appunti sulla stampa cattolica perugina al tempo di Gioacchino Pecci, in “Studi sull’episcopato Pecci a Perugia. 1846-1878”, Elena Cavalcanti (a cura), Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1986, pp. 196-212.

-Maria Lupi, Il clero a Perugia durante l’episcopato di Gioacchino Pecci. 1846-1878. Tra Stato pontificio e Stato unitario, Roma, Herder editrice e libreria, 1998.

-Mario Tosti, Chiesa e questione sociale in Umbria alla fine dell’Ottocento, in “I tempi della «Rerum Novarum»”, Gabriele De Rosa (a cura), Roma, Rubbettino, 2002-2003, pp. 497-518

-Cinzia Ciccocioppo, Laura Zazzerini, Schede dei personaggi, in “Passato e presente di una biblioteca di famiglia. Rassegna di libri e carte della Uguccione Ranieri di Sorbello Foundation”, Laura Zazzerini (a cura), Perugia, Uguccione Ranieri di Sorbello Foundation, 2003, pp. 11-31.

-Uguccione Ranieri di Sorbello, Perugia della bell’epoca, Perugia, Volumnia, 2005 (19691).

-Claudia Minciotti Tsoukas, La stampa cattolica in Umbria all’indomani dell’Unità d’Italia: da l’“Apologetico” a “Il Paese”, in “Da Perugia alla Chiesa universale. L’itinerario pastorale di Gioacchino Pecci”, Mario Tosti (a cura), Foligno, Editoriale Umbra, 2006, pp. 55-84.

Note

[1] Angelo Lupattelli, Il civico cimitero di Perugia nel 70° anniversario dalla sua costruzione ed inaugurazione (1849-1919). Appunti storici, Perugia, Tip. Perugina già Santucci, 1920, p. 98; Imelia, Mons. Geremia Brunelli, in “Vittoria Colonna. Periodico scientifico, artistico, letterario per le donne italiane”, anno I, fasc. XVI, 1891, p. 538.

[2] Geremia Brunelli, Foglie d’ellera, Siena, tipografia editrice San Bernardino, 1886 , p. 335.

[3] Ivi, pp. 333-334.

[4] Imelia, op. cit., p. 538.

[5] Maria Lupi, Il clero a Perugia durante l’episcopato di Gioacchino Pecci. 1846-1878. Tra Stato pontificio e Stato unitario, Roma, Herder editrice e libreria, 1998, pp. 367-368.

[6] Lupi, op. cit., p. 373; Roberto Collesi, Memorie storiche e amministrative del comune di Corciano, Città di Castello, S. Lapi tipografo-editore, 1902, p. 160.

[7] Uguccione Ranieri di Sorbello, Perugia della bell’epoca, Perugia, Volumnia, 2005, pp. 210-212; Polemica letteraria agitata in Perugia negli anni 1872-73, Assisi, Officina tipografica Sensi editrice, 1873.

[8] Mario Casella, Appunti sulla stampa cattolica perugina al tempo di Gioacchino Pecci, in “Studi sull’episcopato Pecci a Perugia. 1846-1878”, Elena Cavalcanti (a cura), Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1986, p. 208, 210; Ranieri di Sorbello, op. cit., p. 245.

[9] Mario Tosti, Chiesa e questione sociale in Umbria alla fine dell’Ottocento, in “I tempi della «Rerum Novarum»”, Gabriele De Rosa (a cura), Roma, Rubbettino, 2002-2003, p. 513; Claudia Minciotti Tsoukas, La stampa cattolica in Umbria all’indomani dell’Unità d’Italia: da l’“Apologetico” a “Il Paese”, in “Da Perugia alla Chiesa universale. L’itinerario pastorale di Gioacchino Pecci”, Mario Tosti (a cura), Foligno, Editoriale Umbra, 2006, pp. 64-65; Ranieri di Sorbello, op. cit., pp. 589-590.

[10] Ranieri di Sorbello, op. cit., pp. 503-504.

[11] Cinzia Ciccocioppo, Laura Zazzerini, Schede dei personaggi, in “Passato e presente di una biblioteca di famiglia. Rassegna di libri e carte della Uguccione Ranieri di Sorbello Foundation”, Laura Zazzerini (a cura), Perugia, Uguccione Ranieri di Sorbello Foundation, 2003, p. 26.

[12] Geremia Brunelli, Il medagliere di Leone XIII, Roma, Società San Giovanni Deslcèe, Lefebvre e C., 1888.

[13] Lupattelli, op. cit., p. 98; Leopoldo Tiberi, Necrologie. Don Geremia Brunelli, in “La Favilla. Rivista letteraria dell’Umbria e delle Marche”, anno XXII, fasc. VIII-IX-X, 1903, p. 312.

[14] Gino Zanotti, Antonio Cristofani storico e letterato (saggio bio-bibliografico), Assisi, Tipografia Porziuncola, 1980, p. 14.

[15] Leto Alessandri, I nostri morti. Antonio Cristofani, in “La Favilla. Rivista di letteratura e di educazione”, anno XI, fasc. II, 1887, pp. 48-58.

[16] Lupi, op. cit., p. 109.

[17] Lupi, op. cit., p. 4.

[18] Brunelli, Il medagliere … , pp. 119-122.

[19] Ivi, p. 125.

[20] Brunelli, Il medagliere … , pp. 114, 121, 128; Lupi, op. cit., p. 229.

[21] Brunelli, Il medagliere … , p. 128.

[22] Lupi, op. cit., p. 225; Brunelli, Il medagliere … , pp. 131, 135, 138.

[23] Lupi, op. cit., p. 406.

[24] Brunelli, Il medagliere … , p. 138.

[25] Ivi, p. 139.

[26] Imelia, op. cit., p. 542.

[27] Ranieri di Sorbello, op. cit., p. 261; Lupattelli, op. cit., pp. 100, 103.

[28] Cesare Berarducci, Annunzio bibliografico, in “Il giornale dell’Esposizione Provinciale Umbra”, fasc. X, 12 ottobre 1879, p. 84.

[29] Lupattelli, op. cit., p. 123.

[30] Ugo Bistoni, Paola Monacchia, Due secoli di massoneria a Perugia e in Umbria (1775-1975), Perugia, Volumnia, 1975, soprattutto pp. 193-196, 201, 268.

[31] Leopoldo Tiberi, Rivista bibliografica, in “La Favilla. Rivista di letteratura e di educazione”, anno X, fasc. IV (giugno), 1886, pp. 122-124; Leopoldo Tiberi, Rivista Bibliografica, in “La Favilla. Rivista letteraria dell’Umbria e delle Marche”, anno XVI, fasc. V-VI (aprile-luglio), 1893, p. 191; Tiberi, Necrologie, p. 312.

Origine immagini

Charles Baptist Schreiber, Spannende lektüre; condizioni d'uso: Public Domain, fonte: Wikimedia Commons; immagine alterata e modificata.

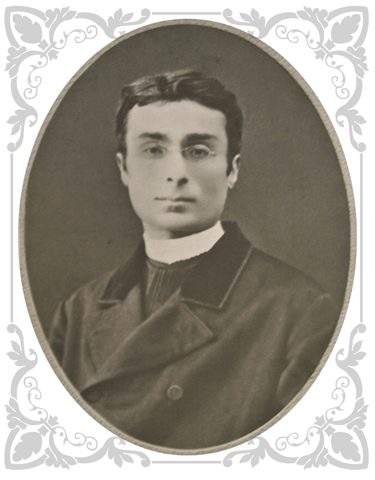

Ritratto fotografico di Geremia Brunelli, Perugia, Casa Museo di Palazzo Sorbello; condizioni d'uso: CC 4 BY, fonte: Umbria Cultura; cornice aggiunta con ritocco.

Justus Sustermans (attribuito), Saint Cecilia playing the organ; condizioni d'uso: Public Domain, fonte: Wikimedia Commons.

Un ritratto fotografico di Geremia Brunelli, firmato settembre 1880